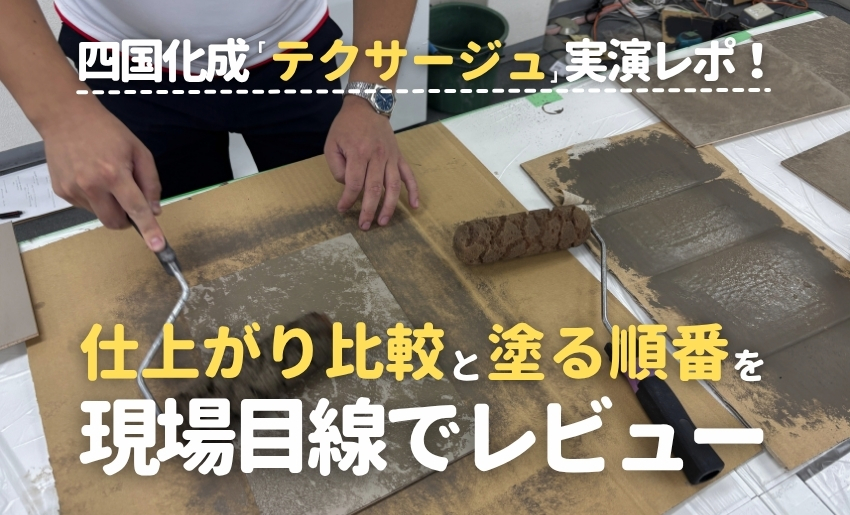

四国化成「テクサージュ」実演レポ!仕上がり比較と塗る順番を現場目線でレビュー

2025年10月8〜9日、四国化成の関西支店で開催された「2025ジュラックス新商品実演会」に参加してきました。

ちなみに「ジュラックス」というのは、四国化成の塗り材シリーズの総称です。

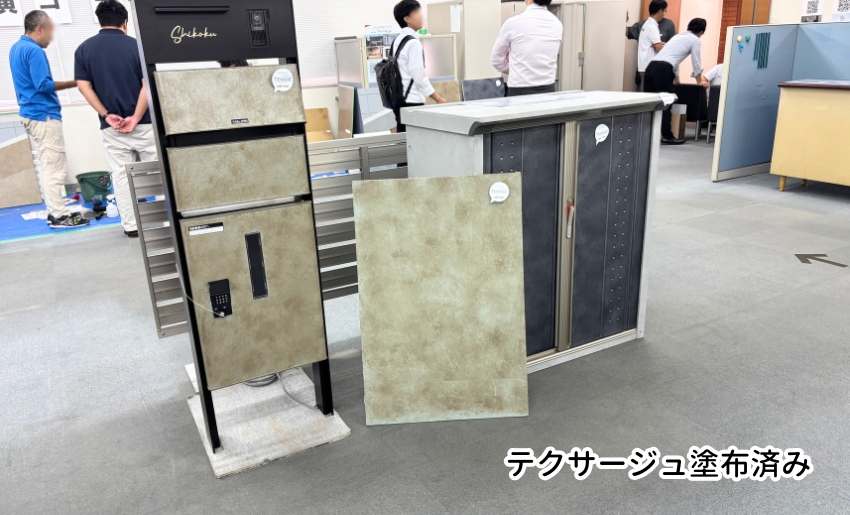

今回の実演は、新商品の「テクサージュ」と、定番の「パレットクリームHG」。

テクサージュは、発売時期が何度か変わったり、塗り順の表記がややこしかったりと、「ほんとに今年出るの?」と思っていた商品(笑)

今回の実演会でようやく最終仕様をしっかり確認してきました。

・テクサージュの最終仕様が気になる方

・テクサージュの施工方法を確認したい方

玄関を入ると、すぐにニュアンスカラーの展示がお出迎え

会場受付では「ニュアンスカラー」の大きな展示が出迎えてくれました。

これだけ大きなサンプルだと、実際の色決め時にもイメージしやすいですね。

色選びで悩んだ際は、ぜひ四国化成の関西支店まで(常設展示かどうかは未確認ですが(笑))。

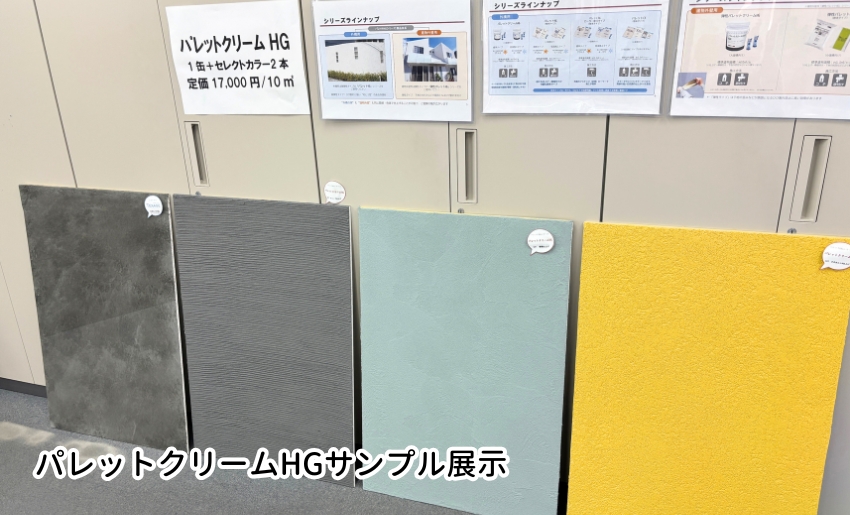

今回実演に使われていた「パレットクリームHG」にも、同じくニュアンスカラーが設定されています。

エクステリア用は、雨水で汚れを洗い流す耐汚染タイプなので、淡い色でも安心して採用できそうです。

営業さんにお願いして、ニュアンスカラーのサンプル帳をラスト1冊ゲット。

紙やWEBでは伝わりにくい質感のざらつきや光の反射具合まで分かるので、やはり実物帳はありがたいですね。

今回のサンプル帳は既存のものよりもかなり洗練された印象でした(もちろん良い意味で)。

実演会場は、事務所の2階

話が少しそれましたが、いよいよ会場入り。

会場は関西支店の2階にある1室。

以前は化成事業部が使っていたそうですが、移動後にスペースが空いたため、今回はその部屋を利用したそうです。

関西での実演会開催は今回が初とのこと。

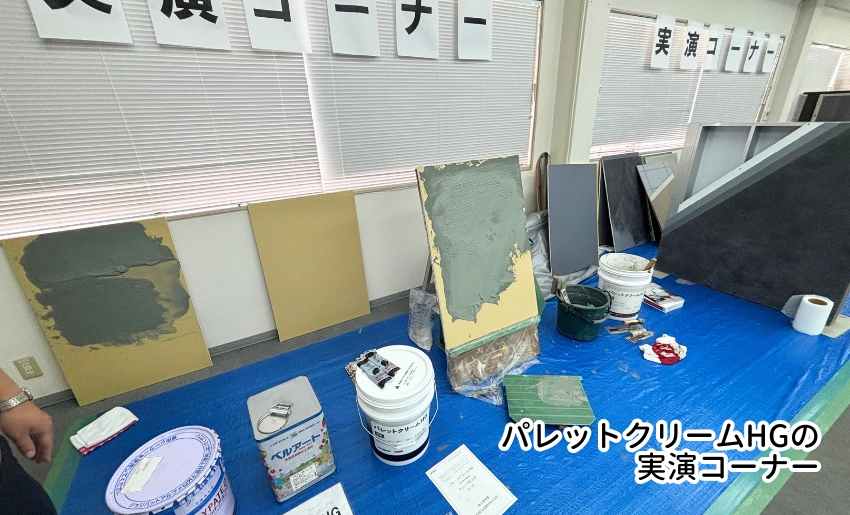

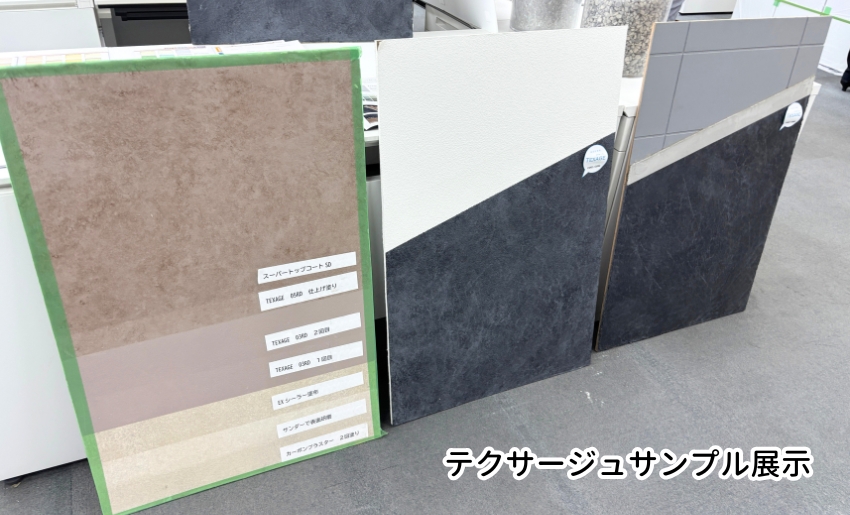

会場内には、テクサージュ・パレットクリームHGの実演コーナーをはじめ、パレットクリームHGの他社比較資料(内容はここでは控えます(笑))、テクサージュの体験コーナー、そしてアクセルブーストなどのジュラックス関連商品も展示されていました。

営業さんによると、2日で100名ほどの来場を想定していたそうですが、初日午後の時点で既に100名を超えていたとのこと。

注目度の高さが伺えますね。

テクサージュの実演をチェック!ローラー使いが「肝」

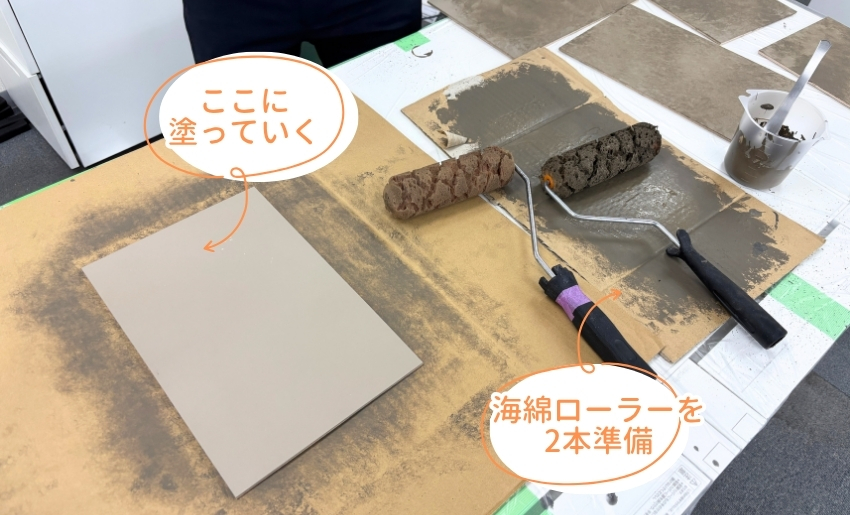

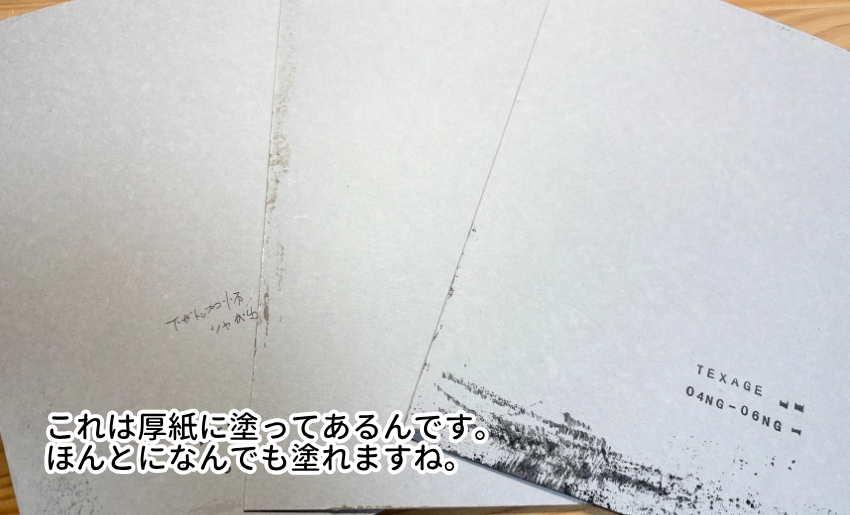

体験コーナーでは、営業さんが実際にテクサージュを施工する手元を見せてくれました。

手順は以下の通りです。

- 下地準備

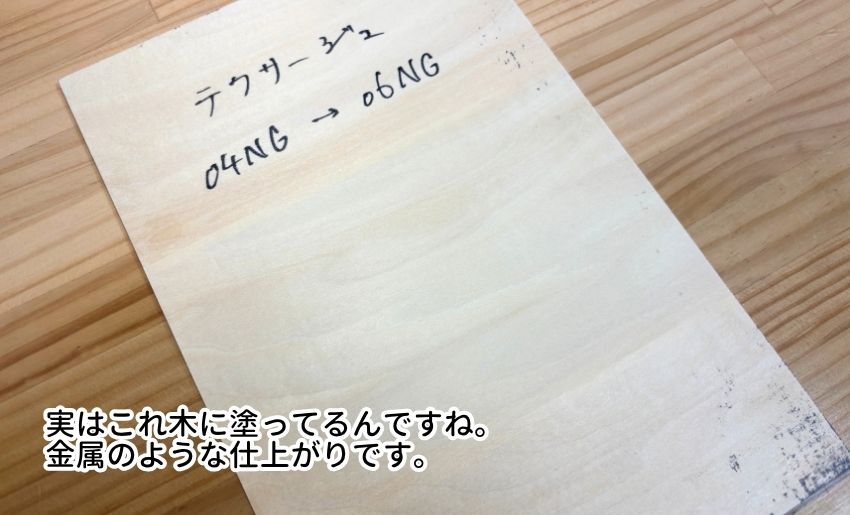

事前にEXシーラー → 下地カラーを塗布済みの板を使用。

事前にEXシーラー → 下地カラーを塗布済みの板を使用。

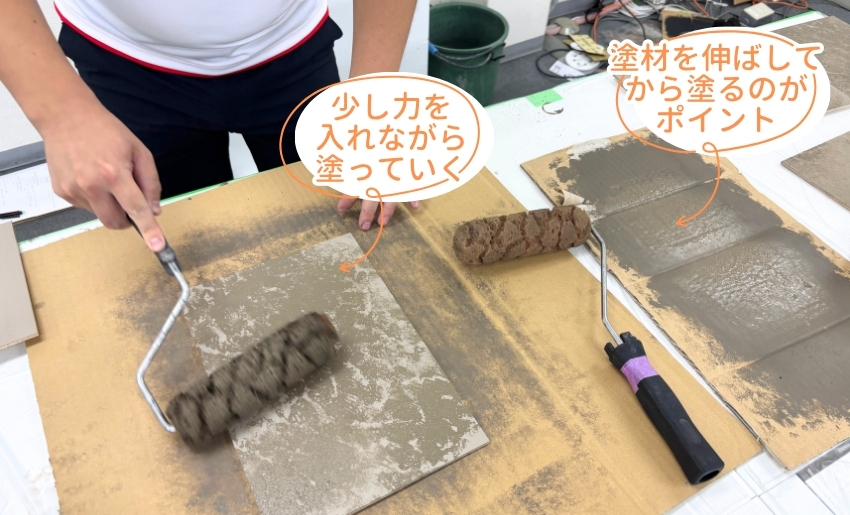

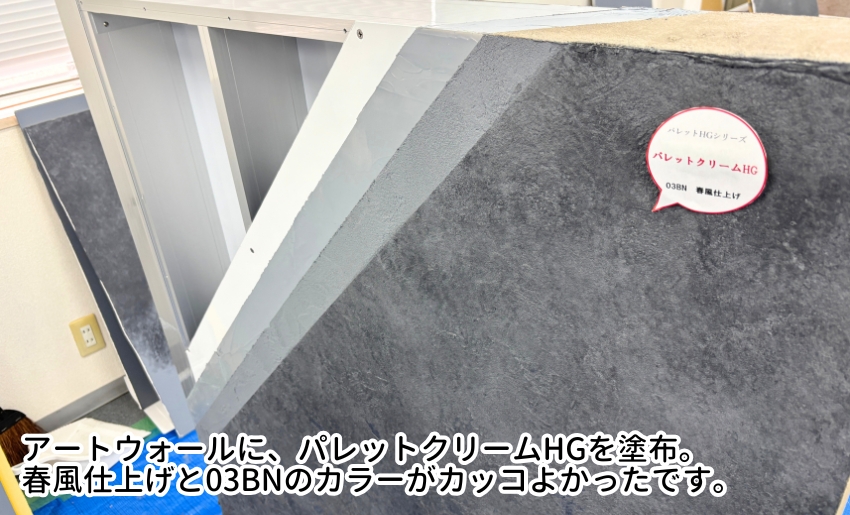

木下地ですが、表面が非常に滑らかでアルミ板と見間違うほどの仕上げでした。 - 仕上げカラーの塗布

海綿ローラーで“ランダム”に塗り広げます。

コツは、段ボールなどでローラーをしごいて塗材を均一化すること。これを怠ると部分的に塗りが厚くなりやすいです。 - ぼかし作業

塗材の付いていないローラーで“かすませる”。

完全に乾いたローラーではなく、霧吹きで軽く湿らせてからぼかすのがポイントです。 - 仕上げ

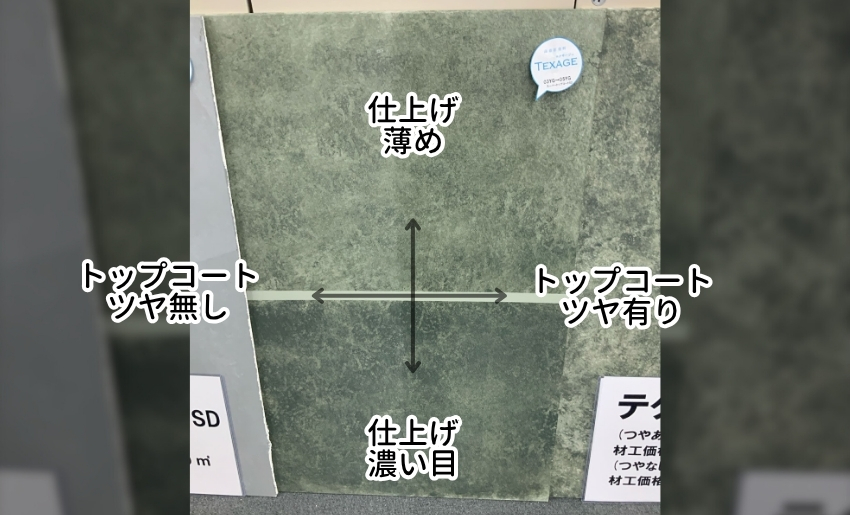

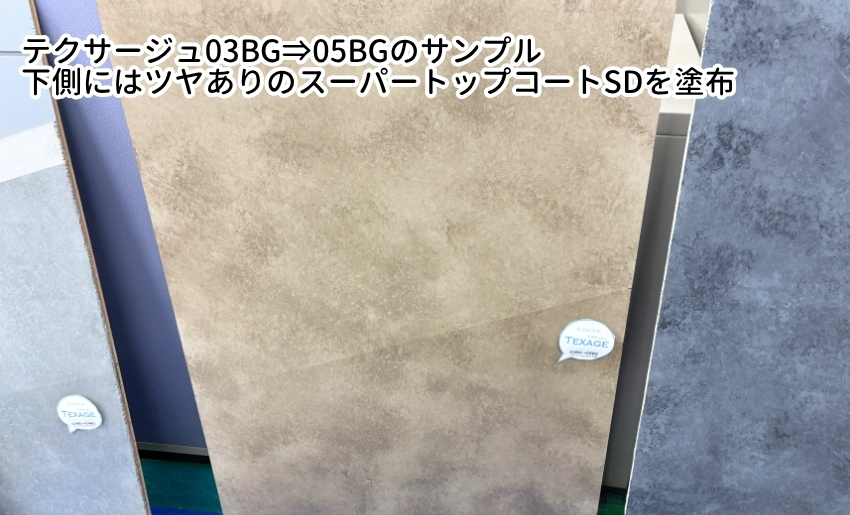

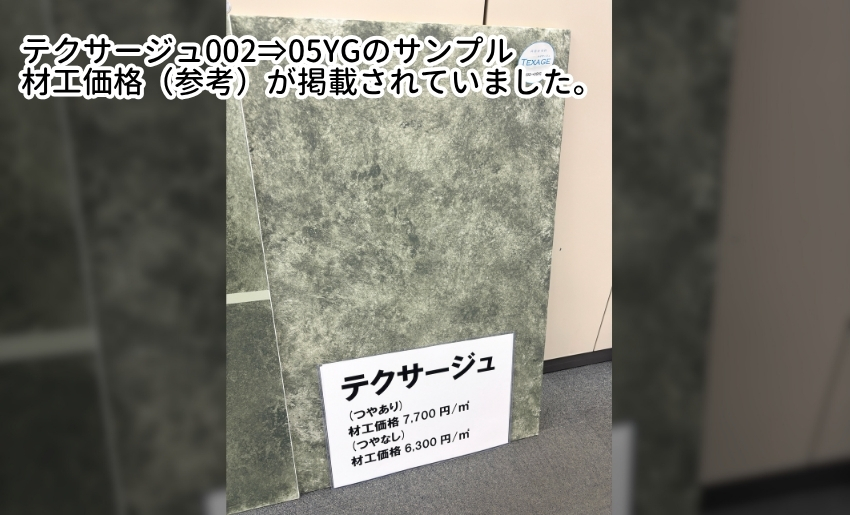

実演ではトップコートなしで仕上げていましたが、実際の施工ではツヤあり/なしを選べるトップコートで仕上げます。

実演動画はこちら ※音が鳴ります。

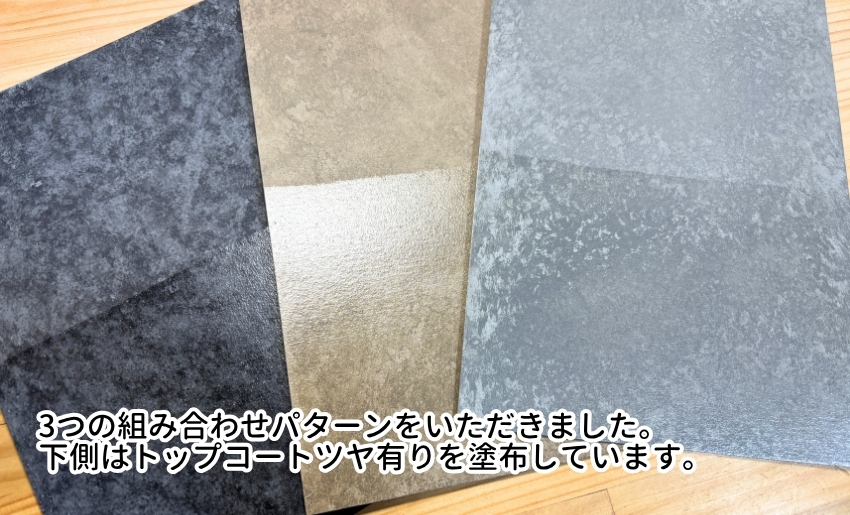

仕上がりは人の「手」で大きく変わる

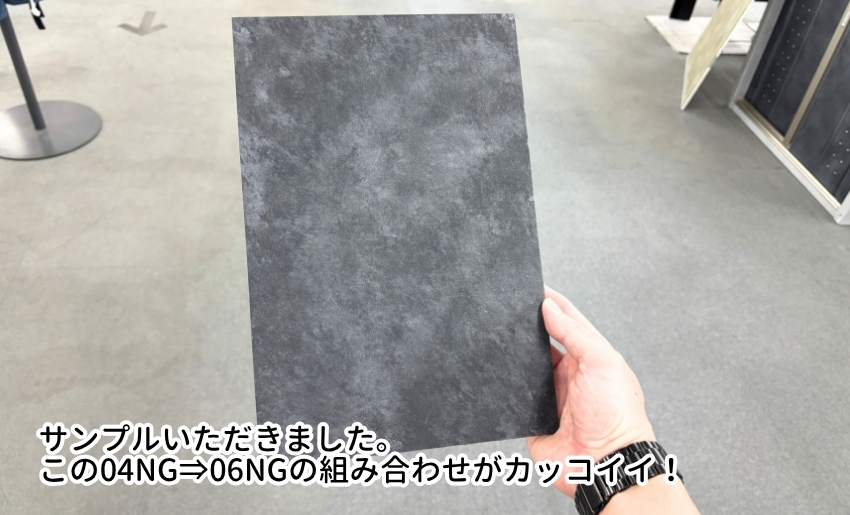

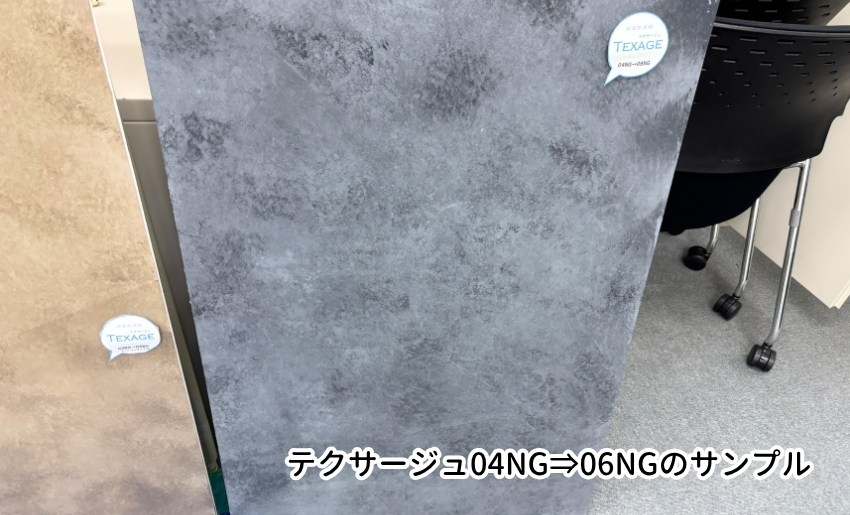

他の方が体験したサンプル板を見比べてみると、どれもまったく違う仕上がり。

同じ材料・同じ手順とは思えないほどの差が出ていました(笑)

塗材の厚み、ぼかしの強弱、トップコートの有無…。

要素が多いぶん、カタログ写真やA4サンプルと実際の現場では差が出ることは避けられません。

テクサージュを採用する際は、仕上がりの幅を事前に説明しておくことが大切です。

伝え方ひとつで、「違い」が“味”にも“トラブル”にもなり得ます。

説明をしていれば「個性」として喜ばれますが、説明なしだと「施工不良」と誤解されるリスクもありそうです。

結局「塗る順番」はどうなったのか?

長らく個人的に気になっていた「テクサージュの塗装手順どうなった問題」。ようやく整理できました。

混乱しやすいので、実演・展示・カタログを並べてまとめておきます。

体験ブース(当日の実演)

→ 下地カラー → 仕上げカラー

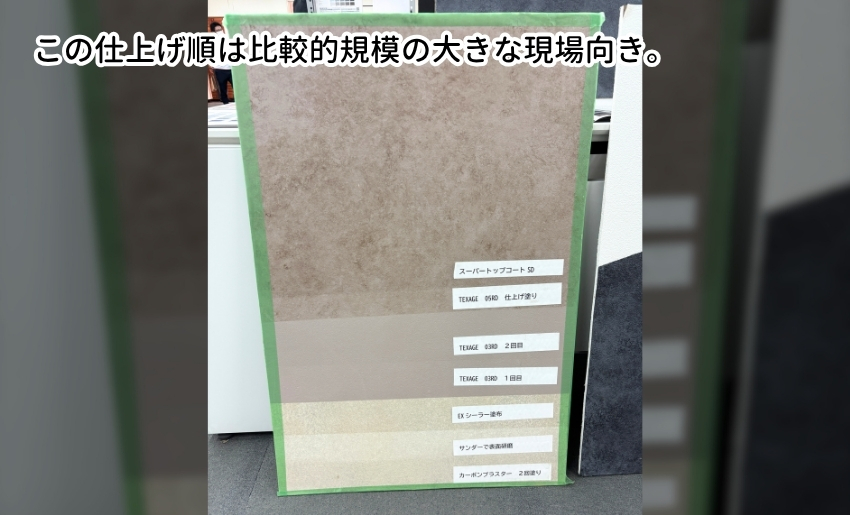

会場展示パネル

→ 下地カラー → 下地カラー → 仕上げカラー

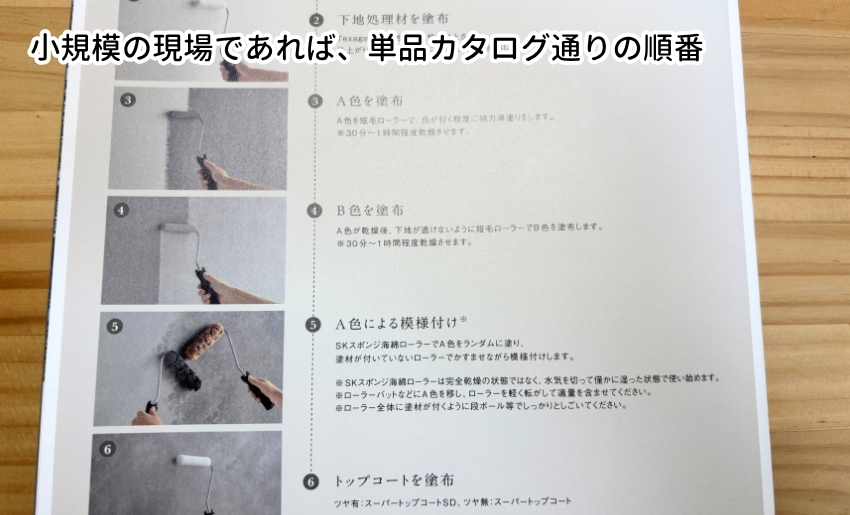

単品カタログ表記(A→B→Aの表記を便宜上「仕上げ→下地→仕上げ」と表す)

→ 仕上げカラー → 下地カラー → 仕上げカラー

営業さんの説明

→ カタログの「仕上げ→下地→仕上げ」は小規模現場向け、展示の「下地→下地→仕上げ」は大規模現場向けの手順。

つまり、現場の規模や段取りで最適解が変わるという前提のようです。

ローラーの扱い方ひとつ取ってもクセが出るので、初見殺し気味の商品です(笑)

どの手順を採用するか、最初の段階でしっかり決めておくのが安全です。

まとめ

2025年の展示会で彗星のごとく登場した「テクサージュ」。

これまでも塗装実演はありましたが、同じカラーで仕上がりを比較できたのは今回が初めてでした。

実演を見て改めて感じたのは、「仕上がり」は職人の手によって表情が変わるということ。

濃淡のつけ方やトップコートのツヤなど、要素を事前に把握しておくことで、現場の仕上がりをより正確にコントロールできると感じました。

そして、「違い」を「個性」として伝えられるかどうかは、営業側の経験や知識にもかかっています。

お客様がカタログやサンプルで比較できる分、施工不良と誤解されるリスクもゼロではありません。

この記事が、これからテクサージュを提案していく方の参考になれば嬉しいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

この記事へのコメントはありません。